Lundi 8 février 2021

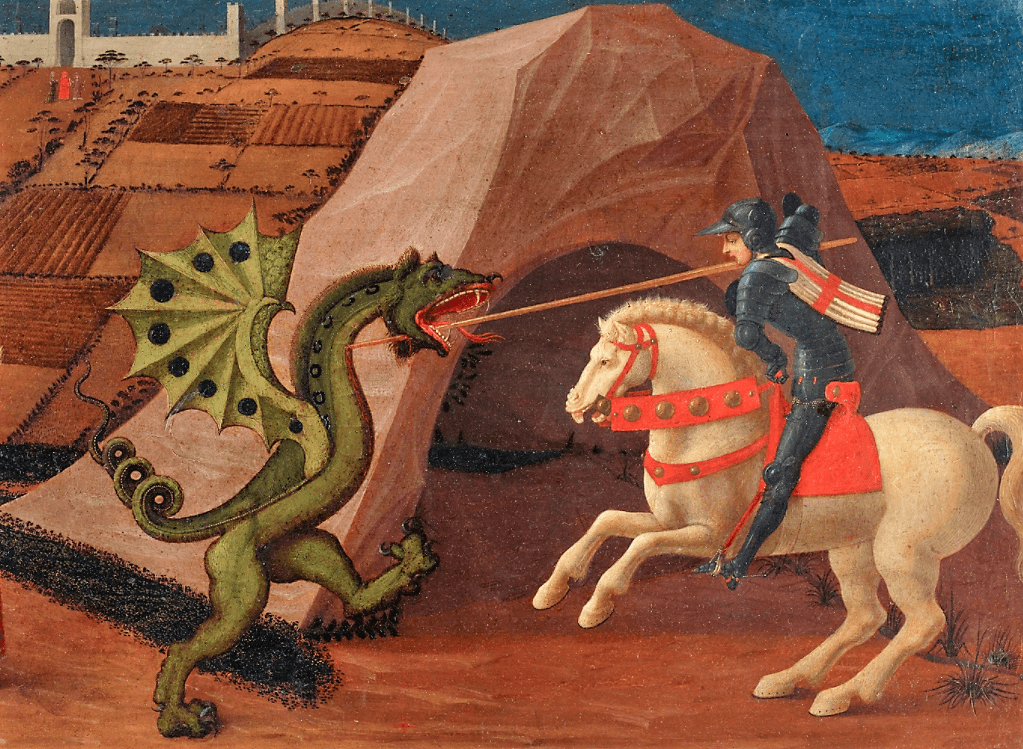

Tu sais, la lucidité est une longue patience. Toute ma vie j’ai voulu « conquérir des terres nouvelles à la conscience ». Selon mon idéal, j’ai été, je suis encore St. Georges terrassant le dragon. Quel dragon ? Celui de l’ignorance. Quelle ignorance ? Pas n’importe laquelle. Pas le simple manque de connaissance, neutre et sans saveur, comme ne pas lire le latin ou le grec, ne pas savoir l’histoire de la III° République, ne pas connaître l’origine de la vie sur Terre.

Non, j’ai chassé une ignorance plus virulente, plus dangereuse, une ignorance malfaisante : celle qui mène à l’échec et à la mort. Tuer l’ignorance qui tue : tel fut mon métier imaginaire. A force, j’ai aligné les cadavres de six ou sept dragons. Hélas ! pour l’heure, sous le regard des autres, ces dragons ressemblent plutôt à des souris desséchées, ratatinées, crevées. A mettre à la poubelle. Tu aurais pu, quand-même, t’occuper d’autre chose, non ?

Bon, pourquoi je te raconte tout cela ? Pour que tu me plaignes sans doute. Mais aussi parce que je viens de me rendre compte que l’un de mes dragons est un dragon paradoxal : celui de la conscience.

Toute ma vie, t’ai-je dit, j’ai désiré conquérir des terres nouvelles à la conscience. De temps à autre, j’ai eu le sentiment de réussir. Par exemple, j’ai dévoilé, ou j’ai cru dévoiler, comme tu préfères, la place exemplaire et centrale de la Shoah au sein de notre civilisation européenne moderne, les propriétés naturelles – donc impossibles à modifier – de nos notions et concepts. Mais mon dragon préféré, celui que j’ai chassé depuis ma jeunesse, est la conscience elle-même. Plus exactement, l’ignorance (dangereuse pour elle) dans laquelle la conscience est d’elle-même. La conscience ne sait pas qui elle est. J’ai passé beaucoup de temps, beaucoup d’énergie, à lui faire la leçon. En pratique, je lui ai arraché des terres anciennes qu’elle croyait siennes et qui ne lui appartenaient absolument pas. Conquérir des terres nouvelles à la conscience a donc consisté, en fait, à réduire drastiquement son empire ! C’est en cela qu’elle est un dragon paradoxal.

Tu vas encore me dire : arrête de compliquer, de faire le bel esprit. Tu as raison. Voici trois autres façons plus simples de dire la même chose.

- – Dans le domaine de l’intelligence humaine la conscience est l’exception, l’inconscient la règle.

- – La conscience humaine croit qu’elle habite le monde (ou si tu préfères, la réalité), mais en fait elle habite son cerveau.

- – Son cerveau fabrique pour elle le monde (ou la réalité si tu préfères), mais la conscience ignore presque tout de ses processus de fabrication.

Donc croire que le Bien et le Mal existent là-bas en dehors, de façon indépendante, sérieuse et objective, comme nous le faisons tous, n’est qu’un cas particulier, une variante d’une erreur beaucoup plus générale. Bien que notre conscience n’en sache rien, son cerveau produit aussi des tables et des chaises, l’être et le néant, les montagnes et les fleurs, les pantalons et les chaussettes. Il y a bien longtemps, voici comment j’ai essayé de représenter cette idée :

Par-delà une apparente diversité, entre une paire de pantoufles et la théorie de la relativité générale, il y a la même identité profonde qu’entre un organisme unicellulaire et animal évolué : ils appartiennent tous deux à cette classe très particulière, complexe et rare dans l’univers : les vivants.

J’entendais par-là, que chacune à leur façon, la notion de pantoufles et la théorie de la relativité étaient des libres créations de l’esprit humain, des théories. Sans doute j’aggrave mon cas à tes yeux. J’empile un paradoxe sur l’autre. Pour me faire pardonner, sache que je suis en bonne compagnie. Je suis en train de démarquer ce cher Albert Einstein, pour lequel j’ai la plus grande dévotion. Je te raconterai cela la prochaine fois.