Suite et fin de l’intermède introspectif

Donc j’ai commis une bêtise, et cette bêtise a duré toute ma

vie. Il n’est plus temps de la réparer. Je me suis enfermé dans une prison dont

j’ai perdu les clefs. Il me reste à le reconnaître devant les autres, à

l’accepter moi-même afin de mourir léger et sans rancune.

Bien-aimée lectrice et bien-aimé lecteur, l’enquête a été

plus longue que prévue, je fais toujours plus long que prévu. Laissez-moi la terminer

quand même, je vous prie, pour l’honneur. Je voudrais aller au bout de ce que

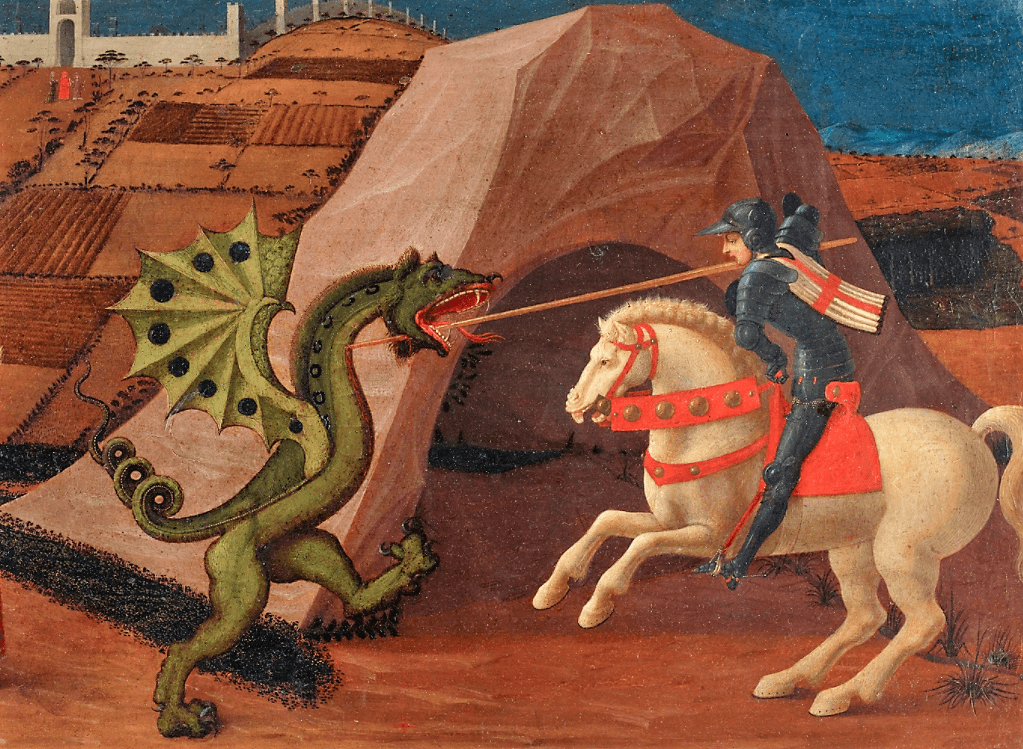

je peux comprendre, un peu comme si, confronté à un crime affreux et bizarre,

j’aurais envie d’aller chercher l’enchaînement singulier des circonstances et

des caractères qui ont pu le faire naître, enchaînement qui ne le rendrait pas

moins affreux, mais seulement moins bizarre.

Pour résumer, je suis un mégalomane qui dissimule sa folie :

en fait, je suis convaincu que la vérité parle par ma bouche. Telle est la

raison pour laquelle l’immense naïveté du Coran et de son créateur m’ont tant

fasciné : j’ai des points communs avec eux dont je me passerais

volontiers.

Mais ce n’est que la moitié de ma folie. Comme le prophète,

je suis et je reste un pauvre orphelin : même à mon âge, j’ai peur, j’ai

honte, je me sens délaissé. Seulement, sans fausse modestie, ma situation est

pire que celle du prophète, car moi, je suis responsable de mon orphelinat.

J’ai tué mon propre père quand j’avais deux, trois ans. Donc à la peur, à la

honte, au délaissement d’être l’orphelin, s’ajoute la culpabilité du parricide.

Mais le problème, c’est que j’ai oublié mon crime. Je ne me souviens que de la

culpabilité. Les autres me considèrent comme innocent, mais moi je sens

intensément que je suis coupable. Donc je suis un imposteur. En plus, je fais

de la confusion mentale. Il se trouve que je vous confonds, vous ma bien-aimée

lectrice, vous mon bien-aimé lecteur, avec ce père que j’ai tué, et telle est

peut-être précisément la raison pour laquelle vous m’êtes si précieux, si rare

et si effrayant au point d’être presque imaginaire.

Dis comme ça, cela n’a pas grand sens. J’ai été trop rapide.

Je vais tâcher d’être plus clair.

Quelque part au fond de ma tête, je vous confonds avec ce

que j’ai appelé Yahvé. Vous ? Oui, vous à qui je m’adresse en écrivant, celle

et celui dont je scrute attentivement le visage, m’efforçant de deviner à votre

expression ce que vous pensez de ce que je viens d’écrire. Trouvez-vous cela clair ?

Cohérent ? Convainquant ?

J’ai horriblement peur de vous parce que je me sens coupable

vis-à-vis de vous, ou plutôt vis-à-vis de votre absence, car j’en suis

responsable. En vouloir terriblement à quelqu’un dont on a horriblement peur,

en vouloir terriblement à quelqu’un vis-à-vis duquel on se sent coupable, voilà

un sac de nœuds peu recommandable : le mien. Telle est en quelque sorte la

recette de mon caractère.

Je m’efforce inlassablement de me justifier vis-à-vis de

vous, mais je n’y arrive pas, je suis comme un personnage de Kafka, coupable, mais

de quoi il aimerait tant le savoir. Mais il n’y arrive pas. Enfin si. En un

sens, je le sais, ou plutôt une toute petite partie peu fréquentée de moi le

sait, et même depuis très longtemps. Seulement l’accusation est à la fois absurde

et irréparable.

J’ai laissé l’amant de ma mère vous assassiner, vous mon

père, j’ai regardé votre cadavre désarticulé gisant par terre, votre tête

ouverte par un coup de hache, une mare de sang coulant de vos cheveux dans la

poussière, et je n’ai rien fait. J’ai détourné le regard. Je n’ai pas voulu

savoir. Je n’ai pas voulu voir. Voilà

pourquoi je n’arrête pas de me justifier, sans y réussir.

Cette scène est de la pure imagination. Mais elle traduit la

réalité de mon théâtre intime. Voici comment, il y a bien des années, au début

de mon interminable périple à la découverte de vérités nouvelles, j’ai décrit

mon père et ses malheurs :

Mon père, en bon fils, s’efforça de résoudre les problèmes de son père; mais en voulant combler sa béance inquiète, il se colmata lui-même : il confondit l’indifférence et l’indépendance, la discrétion et l’indifférence ; il méprisa la faiblesse, y compris la sienne à l’occasion, et passa sa vie à s’élever au‑dessus des contingences : il passa à côté de ses sentiments, de crainte qu’ils ne fussent, comme ceux de son père, de la fausse monnaie. Comme il n’osa pas le tuer, il n’envisagea pas de faire mieux que lui : il eut la timidité scrupuleuse de priver pour de vrai sa femme du plaisir que mon grand-père ne faisait que semblant de donner aux siennes. Il ne tarda pas à payer les conséquences de son incapacité. Ma mère qui aimait la chaleur animale, qui manquait d’assurance comme de morale, n’imagina pas qu’elle puisse faire fondre sa froideur : elle en conçut du dépit, puis du mépris et elle se tourna vers d’autres. Cet état de fait a bercé mon enfance : comme mon père, j’ai fermé les yeux dessus. Encore aujourd’hui, lorsqu’on me raconte des histoires de tromperie, je suis sceptique, j’enjolive et j’affadis.

Donc en clair, ma mère trompait mon père, mon père le

savait, le tolérait, et moi je ne savais rien, ou plutôt je ne voulais rien

savoir, tout en le sachant un peu : quelque chose clochait entre papa et

maman.

Ce n’est pas tout. Quand j’étais encore un homme tout jeune

j’ai eu une brève histoire, j’ai couché avec une « grande et fidèle

amie » de mon grand-père. Elle, à ce moment-là, était mariée avec un

autre. Je n’ai jamais cherché à savoir si jadis elle avait couché avec mon

grand-père. C’est plus que probable. Or cette « grande amie » avait

été abordée par ma mère quelque temps plus tôt. Ma mère lui avait vivement

suggéré de me dépuceler. La « grande amie » me l’a raconté, une fois

que nous avions couché ensemble. Ainsi je suis tombé dans un cauchemar. En

séduisant la « grande amie » juste pour la beauté du geste, j’avais

cru être un jeune mâle émancipé, plein d’audace et d’allant, sachant aisément

faire ployer la femelle sous son charme. Pas du tout. En fait, je n’avais fait

qu’obéir, obéir au désir de ma mère, retourner dans son ventre, dans le ventre

de ma mère par l’entremise de la « grande amie ». J’étais redevenu

doudou et godemichet à sa maman. Il y a pire. En couchant avec la « grande

amie » je venais de trahir mon père, je venais de lui planter un nouveau

couteau dans le dos. Je venais de pratiquer l’Œdipe, mais en l’adaptant à mon

roman familial et aux désirs pervers de ma mère. Je venais de séduire pour la

gloriole une femme de mon grand-père. Donc je venais de reconnaître mon

grand-père, célèbre, séducteur et séduisant pour vrai père, et du coup

j’enfonçais un peu plus son pauvre fils, mon pauvre père, mon pauvre vrai père,

dans le quasi-néant qui était le sien. Voici, à quelques mots près, comment

j’ai décrit ma situation au début de mon si long périple, voici quarante ans

environ :

…ainsi le côté de chez maman rejoint le côté de chez grand-père. Mon accouplement avec la délicieuse Mme Tintouïna (tel est le surnom que j’avais donné à la « grande et fidèle amie » de mon grand-père) est l’horreur et la honte, le modèle de l’inavouable, un punctus caecus, un point aveugle, parce que Œdipe se creva les yeux d’avoir tué son père et couché avec sa mère. J’avais mis mon grand-père à la place de mon père; or la délicieuse Mme Tintouïna était son amie : elle occupe la place de ma mère. J’ai donc couché avec ma mère. Seulement, à la différence d’Œdipe, je n’avais pas provoqué mon père au combat. Je ne l’ai pas tué, ni offert de sépulture. Je me suis contenté d’enjamber son corps malade pour aller rejoindre mon grand-père, de sorte que mon père me hante comme un spectre et que j’éprouve l’impuissance de ne jamais parvenir à m’en débarrasser avec la culpabilité de l’avoir déjà fait. A la différence d’Œdipe encore, en laissant crever mon père, je ne faisais que me ranger sous la loi perverse de ma mère. Ce n’est pas la même chose de vouloir supplanter un rival fort et heureux, et de tremper avec complaisance dans l’élimination d’un pauvre type. En armant mon bras ‑ la haine, la Mafia, l’assassinat à distance ‑ ma mère a eu l’obligeance de transformer le jeune Cid en tueur à gages: pour huit cent mille balles j’assassine le général de Gaulle. Je peux maintenant compléter le déchiffrement du rébus. Celui, celle qui m’offre le prix du crime, est ma mère: un monstre. De Gaulle, c’est un peu mon père, puisqu’il est, comme lui, centre‑droit; mais le général est surtout, et davantage que mon grand-père, chef d’État. Tuer de Gaulle, cette agréable rêverie, revient à vouloir occuper le fauteuil de mon grand-père, tout en améliorant ses prestations. Seulement la condition nécessaire et suffisante de cette rêverie, l’objet magique qui l’induit, est la crotte que j’ai au cul, pénis forclos de mon pauvre petit papa, géniteur sans image : l’enculage mêle indistinctement ma reconnaissance, ma soumission et la manifestation de son désir : il bande enfin ! Il aurait donc fallu, si j’avais voulu me sortir de la merde, qu’avant de m’attaquer à l’image du père que j’aimais, mon grand-père, j’aie assez d’ humilité pour demander à mon vrai père, le géniteur dont j’avais déchiré rageusement l’image, de m’accorder son pardon et de m’accepter pour féal; tâche malaisée, puisque j’avais gommé de l’horizon mon géniteur et que je méprisais ce cadre vide avec une fermeté qui me paraissait vertueuse, et qui l’était en effet, car le mépris que je croyais vouer à mon père, et auquel je me cramponnais frileusement, était celui que j’avais acquis pour ma propre conduite en le trahissant.

Tout est dit. Tout ? Enfin pas tout, puisque ma vie a

continué comme avant. Je n’ai pas aperçu certaines des conséquences de ce que

je venais de décrire. En particulier, à ce moment-là, je n’ai pas compris que

l’ombre de mon père, ou plus exactement de mes relations avec mon père

envahissait et pervertissait les relations innocentes que j’aurais pu avoir

avec vous, mon précieux lecteur. Je n’ai pas compris que la crainte et la

culpabilité sans bornes que mon père suscitait en moi, en même temps que le

mépris de fer que je lui vouais, cette juxtaposition perverse et explosive de

sentiments contradictoires, je les avais reportés sur vous, vous qui n’étiez

pour rien dans mes tourments.

Cette confusion entre vous et mon père a brûlé et tordu nos

relations, entre vous et moi, précieux lecteur. Leurs restes calcinés ont une

forme bizarre et morbide. Lire, écrire, chercher, partager, comprendre,

échanger, estimer, désirer l’approbation, tout ce qui fait la chair palpitante,

la vie ordinaire de l’esprit, de tout cela il ne reste qu’une carcasse. J’ai

passé ma vie à prophétiser à titre gratuit dans le désert. Aujourd’hui encore,

ici même, d’une certaine façon, je continue, sans bien maîtriser ce qui

m’arrive. En fait, je n’arrive pas à faire autre chose.

Pourquoi dans le

désert ? Parce que si parvenais à atteindre une oasis un peu peuplée,

si vous étiez assez nombreux à me lire avec plaisir, ce que j’aurais dit, ce

que je vous aurais dit, deviendrait

par là même d’une certaine façon vrai, puisque vous l’auriez lu et approuvé; et

ainsi, du fait de votre bienfaisante et approuvante lecture, je serais

innocent, ou du moins absous de mes péchés.

Mais du coup, puisque vous, mon cher et imaginaire lecteur,

je vous confonds sans m’en rendre compte avec mon père, votre bienfaisante

lecture ferait que je serais comme pardonné par mon père de ne l’avoir pas

secouru jadis, et du coup comme réconcilié avec lui. Quelle douceur, quel

bonheur !

Mais une telle réconciliation est impossible. Car, avant que

mon père me pardonne de ne l’avoir pas secouru, il faudrait au moins que je le

reconnaisse, lui mon père, que je renonce à mon mépris, que je lui pardonne à

mon tour ses faiblesses et ses manques. Il faudrait que j’accepte qu’il se soit

laissé effacer du tableau de mon enfance, sans beaucoup protester, par les

amants de ma mère. Or je n’y arrive pas. Je n’essaie même pas, car personne au

fond de moi ne comprend l’utilité de tels procédés.

Pourquoi je prophétise à

titre gratuit ? Parce que la société ne paie pas un coupable pour être

coupable, ne paie pas un condamné pour être condamné. Elle se contente de

l’emprisonner. Or je suis coupable de n’avoir pas porté secours à mon père, et

condamné pour cela. Ma place est en prison, privé de revenus, privé de liberté,

privé de lecteurs, ou presque.

Pourquoi je prophétise ?

Pour clamer mon innocence bien sûr. Soyez gentils. Écoutez-moi… les choses ne

sont pas comme il semble qu’elles soient… je vous le dis, en vérité.

Sous-entendu silencieusement elles ne

sont pas coupables. Je le vois, je le sais, en général la conception

répandue des choses est fausse et partielle… silencieusement sous-entendu elles sont innocentes… Telles qu’elles

sont vraiment, les choses, moi seul, je peux vous les montrer, je connais la

vérité vraie. Écoutez ce que j’ai à vous dire. Si les choses ne sont pas comme

il semble qu’elles soient, alors je suis innocent même si j’ai l’air coupable.

Donc je prophétise à titre gratuit dans le désert, et dans

ce désert je m’efforce interminablement de me justifier à vos yeux : si

rare, précieux et imaginaire que vous soyez, j’essaie sans cesse de vous

prouver mon innocence en élucidant des erreurs – du moins qui me paraissent

telles – dans les façons de penser des autres. Ces erreurs sont des avatars du

crime dont je suis accusé par le passé et que je n’ai pas commis. Je vous les

offre en holocauste pour vous prouver mon innocence : non, non, je ne suis

pas responsable de la mort de mon père, les choses ne sont pas comme ils

croient, ils se trompent, je vous assure, et puisque je vous dévoile leurs

erreurs, cela prouve que je suis innocent, n’est-ce pas ?

Mais non, cela ne prouve rien, vous restez des dieux

d’indifférence et de colère, impitoyables et durs. Vous l’êtes bien malgré

vous, bien sûr, mais aussi bien malgré moi. Votre métamorphose en des êtres qui

me terrifient et dont en même temps je nie la légitimité, est l’œuvre de mon

cerveau, un cerveau que je ne contrôle pas, un cerveau dont je ne comprends pas

bien ni les forces et ni les lois, un cerveau dont les sentiments m’envahissent

et me balayent sans que je puisse les contrôler, pas plus que je ne décide du

temps qu’il fait aujourd’hui, un cerveau dont j’essaie de reconstituer

l’histoire à l’aide de quelques vestiges, ossements, souvenirs que je tourne et

retourne à la manière d’un archéologue ou d’un paléontologue, espérant que la

reconstitution de l’histoire de mon cerveau me permettra de comprendre la

bizarrerie de ses formes, un peu à la manière où celui qui aime les baleines a

le sentiment de comprendre pourquoi elles respirent de l’air à l’aide de

poumons comme le font les chiens et les chats, bien qu’elles passent leur temps

sous la mer à la manière des poissons, quand il se souvient que ce mode de vie

maritime des baleines est une mode toute récente à l’échelle de l’évolution des

espèces, car les baleines ont vécu très longtemps sur la terre et

appartiennent, malgré leur costume de bain excentrique, à la famille des

vaches, des girafes et des hippopotames.

J’espère aussi, sans trop y croire, modifier le cours de mon

évolution, je veux dire obtenir l’usure, l’atténuation ou même la disparition

de ces formes bizarres, inadaptées, qui me font souffrir. Techniquement, c’est

possible, car je travaille en circuit fermé. Je est dans mon cerveau. Ma

mémoire est dans mon cerveau. Mon intelligence consciente, ma conscience, mes

efforts pour comprendre et reconstituer le passé de mon cerveau n’existent

nulle part ailleurs que dans mon cerveau et ne sont rien d’autre que des

instances, des circuits, des excitations de mon cerveau. Il est donc possible –

mais nullement certain – que les efforts que je suis en train de faire pour

comprendre mon cerveau, le modifient dans le sens que je souhaite, usent,

atténuent ou détruisent des formations bizarres, venues du passé.

J’aimerais que disparaissent des recoins les plus reculés de

mon cerveau ces peuplades superstitieuses et naïves de neurones (ou pour être

d’une précision superflue ici, de synapses) qui considèrent que je suis un

grand prophète des Lumières, que la vérité elle-même me parle sans le moindre

intermédiaire, et surtout – croyance la plus féconde en douleurs et chagrins – qui

sont persuadées que la qualité extraordinaire de ma parole est immédiatement

reconnaissable, immédiatement visible, comme pourrait l’être une auréole

au-dessus de ma tête.

Du fait de leurs croyances erronées, ces peuplades vivent

dans une perpétuelle mélancolie. Elles sont sans cesse déçues. Elles vivent

comme un mystère insondable, une injustice, une cruauté incompréhensible le

fait que mes proches, mes amis et tous les gens intelligents en général n’aient

pas pour principal bonheur de contempler ces idées si profondément vraies dont

la vérité elle-même m’a fait personnellement cadeau, en récompense d’une vie

ascétique et d’un labeur sans fin. Comment se fait-il, se disent ces misérables

peuplades, que mes amis n’ont pas simplement et naturellement envie de

disséminer ces idées à travers le monde, eux qui ont déjà la chance

extraordinaire de me côtoyer, de m’écouter et, si seulement ils le désiraient,

de pouvoir me lire.

Je souhaite la disparition de ces malheureuses peuplades.

Donc je me retrouve dans la position d’un ethnographe qui estimerait que la

description qu’il fait de sa tribu ne sera vraie que si, et seulement si, cette

description provoque sa disparition. Étrange domaine que celui du cerveau,

c’est-à-dire de l’âme, où seule la vérité tue, où les demi-vérités ne font que

blesser leur victime, où des prises de conscience peuvent être considérées

comme des assassinats. Mais une description exacte de son origine et de sa

nature suffit-elle toujours pour faire disparaître une croyance

fausse ? Je n’en suis pas sûr.

Parfois, me semble-t-il, pour se transformer, il faut au

cerveau des actes, des actes particuliers et adaptés, des actes qui réparent et

qui guérissent. Parmi les différentes vies que j’aurais aimé vivre, il en est

une dans laquelle j’aurais exercé la profession imaginaire de Réparateur de romans familiaux. Voici ce

que j’entends par là.

D’abord une histoire dont le souvenir est doux-amer et

vivace. J’étais un homme jeune. Je devais déjà avoir une ou plusieurs

expériences professionnelles. Peut-être était-ce au moment où j’ai quitté le

Nouvel Observateur pour me lancer dans l’écriture. En tout cas, cela me

plairait que la scène se situe à ce moment-là. J’étais attablé à un café de la

place du Trocadéro, à Paris, le soleil brillait, il faisait beau, chaud, pas

trop, une légère brise peut-être, entre printemps et été. J’étais en

conversation avec mon père, et une conversation en tête à tête avec mon père était

alors, comme avant, comme après, un événement rare, donc un évènement précieux.

Je ne me le disais pas, je ne pouvais pas me dire que ce moment était précieux,

mais je le ressentais. Un espoir ténu d’intimité flottait dans l’air. J’en vins

à dire que j’envisageais d’écrire. En somme, devenir écrivain. Quelle serait ma

couleur ? Serai-je romancier ou poète ? Penseur politique ou

social ? Philosophe épistémologue ? Je n’ai aucun souvenir d’avoir

abordé ces thèmes avec mon père. J’ai dû les effleurer. Dans son esprit comme

dans le mien flottait sans doute, souveraine et simple, la notion si française,

si respectable, si commune, si vague d’hommes de lettres. J’allais écrire,

donc. Alors mon père, timide et légèrement admiratif, voulant bien faire et

montrer qu’il pouvait être, si distrait qu’il fût le plus souvent, attentif à

sa tâche de père, me dit qu’à l’occasion, le moment venu, il ne manquerait pas

de me venir en aide, financièrement, pour publier.

Patatras. L’intimité

venait de s’envoler, le verdict de tomber. J’étais un raté. Je serai un raté.

Mon fils, je t’adoube raté. Sur le moment je ne suis pas sûr de ce que j’ai

compris. Mais je m’en suis souvenu. Je ne sais plus ce que je lui ai

répondu : sans doute de confuses et peu convaincues syllabes d’acquiescement.

Mon père n’avait pas fait exprès. Mais une fois de plus il

ne comprenait rien. Mon père et moi, nous ne faisions pas partie du même monde.

Je venais de recevoir une légère pique, à moins que ce fût un petit coup de

poignard, ou une dose de poison lent et insidieux. Je ne ressentais pas

grand-chose, peut-être une légère et amère déception. Vite, vite j’ai dû sortir

de la boite à outils de mon âme un instrument déjà prêt : le mépris, une

supériorité sans bornes. Si j’avais su articuler mes états d’âme, j’aurais dit

quelque chose de ce genre : « Mon pauvre papa, tu me juges à ton

aune, toute petite, toute petite. Toi, bien sûr, ton univers intellectuel est

étriqué. Ta prose fade et alambiquée, tes idées si convenues de respectable

fonctionnaire de centre droit, dépourvu de générosité, voilà un ensemble qui ne

pourrait susciter que l’ennui poli de quelques amis et connaissances. Rien que

de publier quelque chose, fût-ce à compte d’auteur, serait déjà une forme de

prétention de ta part.

Mais moi ! Tu ne

sais pas à qui tu as à faire ! Je suis modeste en apparence. Mais j’ai les

moyens et l’intention de marquer mon siècle. Ça va barder ! Je vais

abattre ces nombreuses idoles qui nous encombrent encore l’esprit, à nous

autres modernes, nous empêchent de comprendre le monde tel qu’il est, donc de

bien agir. Des croyances fausses, il y en a, le travail ne manque pas !

Aujourd’hui, la seule façon de devenir plus intelligent est de devenir plus

athée, et réciproquement : je vais poursuivre le travail de Sartre que

j’ai tant aimé. Je vais être encore plus athée que lui, je vais l’écraser sous

mon athéisme. Bref, je vais mettre vraiment à nu la condition humaine, et pas à

moitié comme il l’a fait. Lui, sa vision de l’homme est encore pleine de

fumerolles, de superstitions consolantes, comme la liberté ou la révolution.

Moi, ce sera rien que du cru et du vif. C’est dire si je serai connu !

Alors les publications à compte d’auteur, ce n’est pas mon problème, je ne joue

pas dans cette ligue, je joue dans la cour des grands. Je veux dire des grands

penseurs. »

A l’époque, j’étais très loin d’avoir l’assurance d’une

telle tchatche : ces paroles sont une invention d’aujourd’hui. A l’époque,

je n’étais sûr de rien, et surtout pas d’être capable de découvrir des vérités

dignes de ce nom.

M’aider à publier à compte d’auteur… cette contribution de

mon père à la solidarité des générations a provoqué quelque part au fond de moi

une métamorphose étonnante… en tout cas, je le crois, je l’imagine

aujourd’hui…. à compte d’auteur… instantanément, je suis devenu un petit

moineau picorant sur le trottoir des miettes tombées des assiettes. Un auteur

minuscule, picorant des petits riens d’intimité, des petits riens de paternité,

des riens si petits que personne ne s’est aperçu qu’ils sont tombés par terre

et que personne n’en veut. Entre les jambes des géants, négligeable et

inoffensif, je ramasse ce que je peux. Ces géants ont des pères. Ils aiment ces

pères. Ils admirent ces pères. Réciproquement ces pères aiment leurs fils. Ces

pères protègent leurs fils. Ces pères admirent leurs fils. Ainsi ils sont tous

grands et forts. Moi, je ne suis qu’un moineau… moineau d’un jour, moineau

toujours. Comment pourrai-je aller me battre dans la cour des grands ? Des

grands penseurs ? Moi, un moineau ? Ridicule !

Ce n’est que bien plus tard que cette offre de mon père de

m’aider à publier à compte d’auteur est revenu sonner dans mon esprit comme un

sortilège. Quand la durée de mon périple a dépassé toutes les limites du

raisonnable, quand la rareté et le peu de conviction de mes efforts pour faire

connaître mes trouvailles que j’estimais pourtant si haut, a cessé de pouvoir

m’échapper, je me suis souvenu de cette conversation avec mon père. Finalement,

je me suis dit, amusé et amer, je suis un fils obéissant, mon aventure va finir

à compte d’auteur.

Lorsque je pense à ces longues années de travail inutiles et

gratuites, je touche au vif de ma plaie. Je me suis laissé entretenir par ma

compagne, en juif ultra-orthodoxe qui croit étudier dieu, ou plus

prosaïquement, en mégalomane égoïste, obtus et rentré. A mes enfants, je n’ai

offert qu’un père en partie là. L’autre est restée perpétuellement absorbée par

la gestation d’une œuvre invisible, incompréhensible et imaginaire. La mise au

monde de cette œuvre, toujours repoussée à demain, devait réunir enfin le

penseur à venir et le père réel en un seul homme, adulte à part entière,

estimable et tout. Mais le chef-d’œuvre est resté dans les limbes. Il n’est

jamais venu au monde. Aussi mes enfants se sont débrouillés avec, en guise de

père, un type un peu bizarre, travaillant avec acharnement pour pas un rond à

rien de compréhensible; enfin par ailleurs l’air à peu près normal.

Aurais-je pu éviter ce gâchis ? Lorsque je pense à ce

moment passé au Trocadéro avec mon père, j’imagine ce que j’aurais pu faire si

j’avais été plus clairvoyant, si j’avais mieux compris mes sentiments et leur

histoire.

J’aurais pu me rendre compte qu’avec cette proposition de

mon père, je tenais un mince fil qui pouvait me sauver si je ne le cassais

pas… il aurait pu me permettre de ne pas me noyer, de m’agripper à une

racine, de me hisser sur la berge, et une fois là je me débrouille… oui, il y

avait là un petit fil de transmission, un fil réparateur, capable de relier

fragilement le père et le fils, j’aurais pu dire oui papa je te remercie, c’est

gentil de ta part, sérieusement je veux dire, sans penser le contraire, pauvre

type à côté de la plaque, t’es pitoyable tellement tu ne comprends pas ma

supériorité. Et un peu plus tard je me serais mis à écrire, j’aurais écrit

quelque chose d’assez court, une centaine de pages peut-être, et j’aurais

essayé de le publier, si, si, vraiment, mais c’aurait été un essai biscornu, je

n’aurais pas trouvé un éditeur assez risque-tout pour me dire je ne pense pas

que ça se vendra beaucoup, mais oui je le prends malgré tout, on verra la

suite. J’aurais pris la décision : je vais le faire imprimer, mais à une

condition, une seule, que papa m’aide comme il a dit qu’il le ferait. Et il

aurait été d’accord, papa. Avec ses sous, papa, je l’aurais fait imprimer, avec

ses sous.

Donc mon premier opuscule, refusé à droite à gauche,

finalement imprimé avec les seuls sous de papa aurait été un échec salutaire. Ainsi

j’aurais fabriqué le fil de la transmission, de la reconnaissance du père, et

du coup, plus généralement, de la reconnaissance du monde tel qu’il est. Papa,

oui mon papa, je te reconnais comme mon papa, tu viens de me donner une aide

précieuse. J’aurais même pu, pour faire les choses vraiment bien, pour mieux

épaissir et tresser la corde du lien, lui dédier l’opuscule, À mon père qui a cru assez en moi pour…

ç’aurait été la meilleure façon de lui dire à haute et intelligible voix, merci

papa, papa je suis ton fils.

Je suis ton fils et je te reconnais comme père et donc nous

pouvons enfin parler de choses sérieuses, pas sur le champ, non, mais un jour

tu me raconteras comment ça t’est venu, cette idée d’être trompé par-ci par-là

par ma petite maman chérie, en le sachant, sereinement, ou en tout cas en le

supportant, oui, c’était entendu comme ça entre vous de longue date, je le

sais, tu le sais, tu le sais que je le sais, mais pas de détails inutiles, elle

courait à droite à gauche, discrètement pour ne pas te faire trop de tort, et

toi tu fermais les yeux, ou plutôt tu regardais ailleurs, sur le côté,

peut-être parce qu’au fond tu ne savais pas trop ce que tu voulais de la vie,

sinon une certaine forme de respectabilité, et que tu ne te faisais pas de toi

une très haute idée, qu’à ta façon tu étais un peu frigide et que tu ne voulais

pas vivre seul, et qu’elle n’était pas méchante au fond la petite femme, en

tout cas elle s’occupait de toi, de la maison, de l’intendance, et même des

enfants, te rendait la vie confortable, toi qui avais été élevé avec les bonnes

et j’imagine par les bonnes, toi qui ne savais pas faire grand-chose de tes dix

doigts, même pas un œuf à la coque et au fond peut-être que ta frigidité, ton

peu d’appétit était un peu l’image inversée des fringales de maman pour le sexe,

et elle non plus ne pouvait pas vivre seule, elle avait besoin d’être dans le

désir des hommes, comme on se réchauffe au soleil, très important le désir des

hommes, ce soleil, pour elle, mais dangereux aussi ce soleil, elle avait peur

d’y aller toute seule, au soleil, comme une grande, elle a préféré rester à

l’abri, à l’ombre angoissante et rassurante en même temps de ton peu de désir,

de ta maladresse, de ton manque de passion, angoissante et rassurante comme la

présence d’un père gentil qui n’a pas à désirer sa fille mais la fille croit

que son père est son mari, alors elle n’y comprend rien, à la vie, tout

s’embrouille et elle déprime, ce n’est pas facile pour elle non plus, car de

père, dans son enfance, elle n’en a pas eu beaucoup, et elle et toi, papa et

maman, au fond vous étiez paumés au fond de vous-mêmes l’un et l’autre, dans

des styles très différents, et sans comprendre le paumage de l’autre, vous vous

êtes adossés l’un à l’autre, vous vous souteniez sans savoir par où, sans

arriver à être vraiment heureux, mais quand-même survivants et vivants ensemble

jusqu’à la fin, tout cela n’est pas si facile à comprendre pour un fils, enfin

j’essaie.

Alors, après cette conversation discrète et même peut-être en

partie silencieuse, et après avoir affiché publiquement que je soussigné

reconnais pour père mon père, et reconnais du coup ma mère pour mère, et du

coup le couple un peu bancal assez malheureux qu’ils forment, et par voie de

conséquence le monde tel qu’il est… alors je me serai remis à écrire, mais

cette fois avec un peu plus de modestie et de réalisme, et peut-être sans

rancune ni mégalomanie.

Peut-être aurais-je compris que comme les autres j’avais un

long combat à mener pour me faire entendre, pour me faire admettre, ni plus ni

moins que les autres, car contrairement à ce que j’avais cru, je n’étais

pas un miracle vivant. Moi pas un miracle vivant ? Oui, si invraisemblable

que cela soit, moi pas un miracle vivant. J’aurais admis ça.

Peut-être, en proie à cette sagacité nouvelle, me serais-je

dit : et comment les autres pourraient-ils me croire, comme ça, de but en

blanc ? Comment pourraient-ils croire que je détiens, par miracle, sans

être capable d’en expliquer la provenance, des bribes de vérités ? Sans

diplôme, ni carrière, ni réputation qui puissent justifier qu’elles soient en

ma possession ? Comme prouver que je ne suis pas un voleur ? Un

faussaire ? Un escroc ?

Peut-être même aurais-je compris que c’était normal,

inévitable que les autres, au départ, refusent de me croire, ne voient pas

d’emblée que j’ai la vérité infuse, que je suis Saint Lucide du Savoir, tout

simplement parce que ça n’existe pas chez nous, les Saints Lucide du Savoir.

Bref, si j’avais ressuscité mon père de ses diverses tombes,

peut-être aurais-je compris beaucoup des choses de la vie… je rêve, j’imagine

une vie normale… Maintenant, rechercher l’estime et la reconnaissance de gens

ayant de l’influence, ce n’est plus une activité honteuse, cynique et ridicule,

je peux aller fréquenter une chapelle du savoir ou de l’art afin de me faire

introniser par la hiérarchie locale, dans l’espoir légitime de pouvoir prêcher

à mon tour, convertir des lecteurs, des passants ou d’humbles étudiants à mes

vues, moi qui, comme le prophète, les crois si vraies.

Dans quelle mesure la bifurcation dans ma vie que je viens

d’imaginer avec vous, à partir d’une conversation au Trocadéro avec mon père,

si elle s’était produite, aurait-elle pu réparer sérieusement mon roman

familial ? Impossible de le savoir. N’existe pour de vrai que le récit de

cette bifurcation, ce récit de ce qui aurait pu être et qui n’a pas été, que je

viens de fabriquer : une sorte d’œuvre d’art qui tire la force de son

existence de ce que je l’ai fabriquée pour vous, et que vous la regardez avec

moi. Une simple représentation, semblable à une pièce de théâtre, peut-elle

affaiblir ces peuplades superstitieuses de neurones dont les idées fausses font

mon malheur ? Je pourrais peut-être vous le dire dans quelques temps. Pour

l’instant je n’en sais rien.

Il y a une autre peuplade de neurones, ou symptôme dont je

serai heureux de voir la disparition. A vrai dire, ce n’est pas une peuplade,

mais un clan particulier à l’intérieur des peuplades dont je viens de

parler.

Tout au long de ma vie, j’ai gardé une fascination pour les

camps d’extermination des nazis. Je suis né au moment où ils tournaient à plein

régime. Comment et pourquoi ces enfers ont-ils pu exister pendant quelques

années ? Comment et pourquoi bourreaux et victimes ont-ils pu les laisser

exister ? Comment et pourquoi ? J’ai lu, beaucoup lu, j’ai découvert

des horreurs derrière les horreurs, comme les Sonderkommandos, ces brigades

d’hommes jeunes, juifs, bien logés, bien nourris et bien traités qui calmaient

et rassuraient les nouveaux arrivants au moment où ils entraient dans les

chambres à gaz, non, non, il ne vous arrivera rien, vous allez à la douche, et

ensuite brûlaient leurs cadavres, avant d’être gazés à leur tour au bout de

quelques mois.

Pourquoi ? Comment ? Qu’aurais-je fait à leur

place ? Les exterminations nazies rognent et déforment l’idée que nous

nous faisons de nous-mêmes, de la condition humaine, de la responsabilité, de

la respectabilité, de la société, de la bureaucratie, de la croyance, de mille

autres choses encore : de quoi être fasciné. Mais si je creuse un peu, la

fascination que les exterminations nazies ont exercée sur moi a aussi une

source personnelle. L’amant principal de ma mère était juif.

L’amant principal de ma mère était juif. Je le répète parce

que, pendant des années, je n’ai pas réussi à le dire. Il est apparu quand

j’avais deux, trois ans, et il est réapparu avec intermittence et parfois avec

insistance quand j’étais un jeune homme : il était pour ma mère un

recours, un appui, une consolation.

Petit enfant, j’aurais aimé le tuer, donc j’étais un nazi.

Plus exactement, j’aurais aimé le tuer, donc j’aurais aimé être un nazi. Mais

comme je n’ai pas réussi à le tuer, je n’ai pas réussi à être un nazi. Je suis,

en quelque sorte, un nazi raté.

Je n’ai pas réussi à le tuer, lui, l’amant juif de ma mère,

et papa, mon papa, mon propre père, je l’ai laissé pour mort, la tête ouverte

par un coup de hache, je l’ai laissé être tué, lui mon papa, par l’amant juif

de ma mère. Je ne l’ai pas défendu. Donc je suis un lâche et un parricide, un parricide

par lâcheté, par défaut. Je suis coupable et je suis condamnable, et j’attends

la condamnation. Elle va tomber un jour ou l’autre. Je le sais. Je ne vaux pas

grand-chose, à peu près ce que vaut un juif allemand pour Hitler : je n’ai

aucune place légitime sur cette terre. Dieu a raison de vouloir m’éliminer, je

suis d’accord avec lui, car au fond je suis un nazi raté coupable de n’avoir

pas tué un juif : l’amant de ma mère.

Il était bien plus fort que moi, cet amant juif de ma mère,

alors je l’ai admiré, je l’ai jalousé, je l’ai envié : j’ai rêvé de lui

voler sa force, j’ai rêvé d’être un peu lui, et longtemps, homme jeune, j’ai

rêvé d’être amoureux et aimé d’une femme d’origine juive; elle était d’abord

philosophe, puis mathématicienne, mais elle était toujours d’origine

juive : elle était la poésie et le pardon, elle était la réparation. Ça

n’a pas eu lieu. Je suis resté coupable, condamné et condamnable.

Tout au long de ma vie, je me suis demandé comment je me

comporterais si j’étais raflé, si j’étais enfermé dans un camp de transit comme

Drancy, si j’étais embarqué dans un wagon à bestiaux, si je partais pour un

voyage de cinq jours sans presque aucune eau ni nourriture à travers

l’Allemagne, pour Sobibor ou pour Auschwitz, et que je me retrouvais là-bas, et

que, pas de chance, je n’étais pas immédiatement gazé. Alors la honte m’envahit

car, en fait, je connais la réponse. Je sais que là-bas, j’étais, je suis, je

serai incapable de résister, incapable de me battre pour me battre, de me

battre pour survivre. A mon grand dégoût et désespoir, je sais que j’aurais

été, que je suis, que j’étais déjà avant d’arriver, que je serai demain ce que

la langue des camps appelait un « musulman », un détenu déjà résigné,

déjà prêt à disparaître en fumée, méprisable et lamentable, consentant à ma

propre mise à mort, à ma propre extermination.

Cette honte virtuelle, cette honte imaginée, je l’ai trainée

tout au long de ma vie comme une faille de mon caractère, un secret inavouable.

Je la sens, j’en ai honte, mais je n’en connais pas la cause. Elle fait partie

du mauvais temps de la contrée où j’habite.

Aujourd’hui son origine me paraît claire. L’amant juif de ma

mère, je n’ai pas réussi à le tuer : c’est aussi simple que ça. J’ai

l’impression de bien le comprendre seulement maintenant, et pourtant cette

origine de mon délaissement, de ma culpabilité, de mon malheur, de ma honte, je

l’avais découverte au moment où je venais à peine de commencer ce long voyage à

la recherche de vérités inconnues, à un moment où j’avais à peine passé la

trentaine. En voici la description :

A deux ou trois ans, ma mère m’a délaissé. Elle a découvert l’amour, elle a inventé le plaisir. J’ai été affreusement jaloux, je suis tombé malade et j’ai maigri. Du moins, je l’imagine.

Il y a une photo de moi où je suis encore gros : je ne me reconnais pas. J’ai des boucles blondes, un air satisfait et je réponds au téléphone. C’est un jouet : il m’amuse. Or j’ai horreur du téléphone. Il résonne en moi comme la culpabilité. Il me surprend. Il me dérange. Je le décroche comme je passe devant un jury d’examen oral. Culotte baissée, il va encore falloir faire semblant d’en avoir. En fait, je ne sais rien : je n’ai pas révisé. A moins que ? Que m’a donc appris ma mère que le téléphone ne savait pas ? Quels rêves de vengeance lui ai-je susurré ? Ô saisons. Ô châteaux, quelle âme est sans défaut ? La haine, la mafia, l’assassinat à distance. J’ai fait la magique étude du bonheur que nul n’élude. Mes conclusions ont été simples, mes réactions brutales : le tuer. Lui. Le rival et l’amant. Si j’avais réussi, la trace de crime se serait perdue : les peuples heureux n’ont pas d’histoire. Mais je l’ai imaginé, souhaité, voulu sans jamais pouvoir le commettre, ce crime. Ma haine n’a pu se déverser. Stagnante et croupissante, elle se transformera en quelques années en culpabilité.

Avant quel festival régal, harmonie, déchéance, décrépitude, orgie, vie, plaisir, jalousie aux parfums capiteux : le sexe, le sperme, l’urine et le sang. Tout un palais épiscopal aux flottaisons douces : l’odeur du soir. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées ! La nuit s’épaissit ainsi qu’une cloison, je croyais respirer le parfum de ton sang et je buvais ton souffle, ô douceur, ô poison ! La haine, inépuisable source de jouvence, maîtresse des maîtresses, mère des souvenirs ! Du fonds de moi la violente jalousie sort du puits : ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs ! Tu sais l’art d’évoquer les minutes heureuses. Tu me rappelles la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme du soir. Je revis mon passé blotti dans tes genoux, car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton cœur si doux ? La haine, je l’aime comme mon plus cher acquis, mais plus vitale est la jalousie. Comme un fruit se fond en jouissance dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée; je m’abandonne à son frêle mouvoir après tant d’orgueil et d’étrange oisiveté. Je voudrais goûter longtemps encore le miel amer et sombre de ce sentiment. La jalousie. Riche et douce au toucher comme un velours, magnifique et chatoyante, dure et traîtresse comme les fentes jaunes des yeux d’un chat. La jalousie, complice des assassinats ! Barboter dans tes tripes, maman que je haime !

Toute une chaleur archaïque et maternelle s’éveille en moi à ces mots‑là. J’avais oublié que la vie, tendre et fragile fut à ce prix : je l’ai perdue. Je l’avais si bien oublié que je l’oublie encore. Comme il est difficile de garder ce bocal ouvert ! Il se referme aussitôt – huître ‑ qu’on glisse un couteau dans sa fente. C’est pourtant là qu’il faut s’introduire – sexe que je voudrais remonter.

Un peu plus tard j’ai donné la description de l’accouplement

de ma mère avec son amant juif comme si j’avais assisté en direct à cette

catastrophe fondatrice. Le compte rendu que j’en ai fait, à l’époque, est

rapide et succinct comme une casserole qui vous brûle :

Leurs sexes sont combatifs : ma mère me casse les oreilles avec son orgasme : un combat de coqs : on m’impose des bruits et des couleurs qui me font peur, qui me font horreur : ne pas voir, ne pas savoir, ne pas entendre : je suis un ange confus et déchu, ayant surpris ma mère en flagrant délit d’adultère, je me bannis à jamais de son lit et je dénie à mon père tout droit de me posséder.

Alors, si j’avais deviné juste il y a si longtemps, que

m’a-t-il manqué pour arriver à faire disparaître mes peuplades primitives de

neurones ? Pour arriver à me débarrasser de mon sentiment de délaissement,

de ma honte, de ma culpabilité ? Pour, en un mot, guérir ? Si j’avais

déjà compris qu’une bonne part de ma souffrance prenait sa source dans cette

catastrophe fondatrice ? L’accouplement de ma mère sous, dans, avec son

amant juif devant les yeux d’un tout petit garçon, celui que je suis, deux,

trois ans, incapable de comprendre, horrifié, incrédule ? Que m’a-t-il

manqué ? Sans doute, comme je l’ai suggéré jadis, la force de garder la

plaie, ou si vous préférez, le bocal, ou l’huitre, ou encore la vérité

ouverte : il eût fallu souffrir, souffrir beaucoup, souffrir durablement.

Il eût fallu souffrir la vérité assez longtemps pour que meurent d’inanition

les peuplades primitives de neurones.

Tâche difficile. La catastrophe était irrémédiable. Elle

avait eu lieu. Elle était enfouie dans un passé très lointain, inexpugnable.

Elle avait eu lieu là-bas, et je ne pouvais y retourner. Ma mémoire ne se

souvenait même pas. J’avais perdu la carte de ce territoire innomé et

innommable. Pourtant la catastrophe était présente quelque part dans mon cerveau,

indéfiniment active, à la manière d’un volcan dont le cratère rempli d’une lave

rouge et brillante, cracherait de temps en temps d’énormes blocs de pierre, des

rivières incandescentes, et tout le temps d’épais nuages de cendres qui me

cachaient le soleil, ruinaient le climat du pays où je vivais. Chez moi, il

faisait tout le temps mauvais, tout le temps mauvais sentiment, honte,

délaissement, solitude et culpabilité.

Mais ce pays était mon pays, ce climat mon climat, j’y avais

pris mes habitudes. Je savais me protéger. Je me couvrais beaucoup. Je prenais

mille précautions pour ne pas m’approcher du volcan. La violence de sa vérité

était trop forte pour moi.

Pendant de longues années, pour éviter de m’approcher de ce

volcan, tout en prétendant rechercher la vérité la plume à la main, je me suis

raconté des bobards. J’ai fait mine d’être un bon élève freudien, appliqué et

tout… mais, hélas ! …maladroit, tellement maladroit ! J’essayais

de tuer mon père mais, pauvre bougre que j’étais, je n’y arrivais pas. En

langage freudien ordinaire, tuer le père

veut dire oser rivaliser avec le père, oser vouloir le dépasser, devenir adulte, prendre femme, que sais-je…

Seulement moi, en douce, je trichais. Je faisais mine de n’avoir pas bien

compris qu’il s’agissait d’une métaphore, je faisais mine de croire qu’il

aurait fallu que je tue mon père à balles réelles, ou peu s’en faut. Il me faut le fusil de mon père pour tuer

mon père et lui prendre son fusil, car je n’ai pas de fusil. Derrière cette

fausse naïveté se cachait une impossibilité. Il m’était impossible de penser,

de me dire, de vous dire que j’avais vraiment envie de tuer l’amant juif de ma

mère, fût-ce uniquement avec des balles sentimentales, des balles symboliques.

Comment aurais-je pu le tuer, puisqu’il m’était déjà impossible de le nommer,

de le désigner ? Pour éviter de l’apercevoir, j’avais dissimulé l’amant

juif de ma mère derrière mon père. Je les confondais. Mes sentiments pour eux

s’étaient superposés. Du coup, j’étais emberlificoté. Je n’arrivais pas à

comprendre pourquoi mon père si absent et si doux, qui ne m’avait jamais ni

battu ni engueulé, me faisait si peur et suscitait en même temps en moi une

agressivité si intense, et dont, en plus, je n’arrivais pas à me débarrasser.

De fait, il y avait une erreur d’adressage : ma peur et mon agressivité

auraient dû se diriger sur l’amant juif de ma mère. Mais la cible était

invisible.

L’impossibilité pour moi d’approcher le volcan, d’apercevoir

l’amant juif de ma mère, la confusion entre mon père et lui apparaissent dans

un effort que j’ai fait pour me comprendre à travers un fait-divers. Il avait

eu lieu une dizaine d’années plus tôt. Il avait exercé sur moi une fascination

si intense que je l’ai considéré comme un rêve que j’aurais fait, comme une histoire

que j’aurais pu vivre.

Une nuit de Mai

1964, dans un bois au sud de Paris, un homme étouffe et étrangle sans raison

apparente ni mobile clair un garçon de onze ans. Dès le lendemain, il bombarde

radios et journaux de revendications, de menaces, de fanfaronnades

diaboliques : attention, ne doutez pas, c’est bien moi l’auteur du crime,

publiez mes messages, sinon demain je vais recommencer. Avec délice, il se

roule dans la toute-puissance du mal, fût-elle imaginaire. Il couvre le père de

sa victime de sarcasmes. Il s’invente des nouveaux crimes. Il a un succès fou.

On l’appelle l’Étrangleur. Mais faute de

nouveaux cadavres, journaux et radios finissent par se lasser. Alors il se

débrouille pour se faire prendre. Assez rapidement il refuse de reconnaître le

meurtre, mais il revendiquera toujours l’énorme campagne d’autopromotion qu’il

a orchestrée à partir du meurtre. Il a passé le restant de sa vie en prison,

avec un drapeau anarchiste accroché dans sa cellule.

Ce crime sans mobile – sauf la publicité – était un mystère.

Il l’est resté. J’ai cru avoir percé ce mystère. Selon mon idée, le petit

garçon s’était suicidé pour embêter son papa. Le petit garçon travaillait mal

en classe, il avait volé de l’argent à sa mère. Son père le battait parfois. Il

ne voulait pas rentrer à la maison. Il était en fugue quand il a été abordé par

celui qui, quelques heures plus tard, allait l’étrangler. C’était un infirmier

psychiatrique débutant et bien noté, la trentaine, âme sensible, fragile et

mégalomane. Il était tombé sur le petit garçon par hasard, le soir tard, dans

le métro. Il a eu de la pitié pour ce petit fugueur en désarroi, de la

sympathie, il s’est identifié à lui. Il a pris son parti. Il a suicidé le petit

garçon pour le venger. Par la magie de cet acte, c’était désormais le père qui

était dans son tort, et pour toujours. Car le père d’un enfant qui se suicide

est coupable, forcément coupable.

Donc, selon moi, le

meurtrier s’était confondu avec la victime. En tout cas, moi, je me suis

confondu avec les deux. Je suis le petit garçon qui a peur de son père et qui

se sent coupable vis-à-vis de lui. Je suis le meurtrier qui par son coup de

maître a retourné la situation. Voici comment je me décris, ou si vous

préférez, comment je m’imagine :

Enfin, mon cher papa, je te tiens. Je donne des indices. Je livre des preuves. Je deviens un criminel authentique et dangereux. Je suis le célèbre acteur qui porte le beau nom d’Étrangleur. Tu es obligé de me reconnaître : je suis le Christ. Je fais la une de tous les journaux. On me craint, on m’écoute. Je publie cinquante-six messages. J’ai retourné le sort en ma faveur. J’étais un assassin incapable de tuer et pourtant coupable de l’avoir fait. Me voici un suicidé innocent et plein d’allant qui peut t’insulter librement. Car tu es coupable, négligeant papa et méchant.

Lorsque vous en voulez à quelqu’un et que vous avez tort, comment réussir à vous venger tout en restant dans votre bon droit ? C’est simple, voyons ! Retournez l’agressivité contre vous-même, faites commettre à votre adversaire une faute irrémédiable (vous tuer) afin de le plonger à jamais dans la culpabilité.

En somme, la seule façon que j’avais trouvée pour entrer en

relation avec mon père était de me suicider, technique à la fois coûteuse et

malhonnête. Par cet acte de magie, mon papa négligent devenait un méchant, lui

qui dans la vie ne l’était pas; et le transformer en méchant était le prix à

payer pour lui faire porter les nombreux habits des amants de ma mère, ceux de

l’amant juif en particulier : tous ces habits que je ne pouvais pas voir

et que j’aurais aimé transpercer de mon épée dans le noir. Deux pages plus

loin, j’en ai rajouté une couche :

…car j’espère bien le tenir, maintenant, ce salopard. C’est pourquoi il ne faut pas mentir : tuer le père, tuer. Là, entre les omoplates. Si j’avais menti, je me serais égaré : je n’aurais pas découvert ce bosquet propice d’où je le guette. La haine coule de ma plume. Il faut se viser juste pour atteindre les autres. C’est pour lui que j’écris, le père, pour arriver à le tuer, à le dire et que je sois exaucé.

La haine coulait de ma plume, sans doute, mais pas la

lucidité. Mon obstination à faire porter à mon père les différents costumes des

amants de ma mère transparaît encore dans le passage suivant, que j’ai écrit

peu après :

Je crois que l’erreur de l’Étrangleur, comme la mienne, fut de ne jamais remettre sa mère en question. Il niait qu’elle ait pu fauter, il voulait absolument qu’elle fût sans tache. Il s’interdisait ainsi toute vengeance : il ne pouvait tuer le père.

Il eut fallu écrire : il ne pouvait tuer l’amant, tous

ses amants. Si je l’avais pu, j’aurais gagné en sérénité quelques années. En

fait, pour arriver à découvrir l’amant juif de ma mère, il m’a fallu faire

un énorme détour. Il m’a fallu affronter

un objet autrement intimidant : l’Holocauste. J’ai lu, j’ai étudié, j’ai

réfléchi et, du fait de votre heureuse présence, ô mon bienveillant lecteur

dont je tente de me faire comprendre sans mesurer ma peine, il m’a semblé

apercevoir enfin les camps d’extermination nazis : j’entends par là

vaincre l’horreur, la peur, la culpabilité, la honte qu’ils nous inspirent.

L’Holocauste est le péché principal et le diable vivant des nations européennes

du vingtième siècle. Cet acte nous tient lieu de définition absolue du mal.

Tout rapprochement entre cette horreur et la trame ordinaire de nos existences

nous est insupportable. Et pourtant, si nous voulons retrouver l’innocence, la

joie de vivre, la confiance en la capacité à nous diriger nous-mêmes vers le

mieux, c’est précisément à la réunification de notre part diabolique et de de

notre part ordinaire qu’il faut procéder, tout simplement parce que c’est bien

nous, européens modernes, qui avons commis cet acte et non les Aztèques, les

Jivaros ou les Romains.

Ma fascination pour cet objet terrifiant que sont les camps

d’extermination était profondément liée à ma fascination pour cet objet

terrifiant qu’avait été pour moi l’amant juif de ma mère. En tâchant de

maîtriser avec ma raison l’horreur des camps, je suis parvenu à maîtriser l’horreur

que m’inspirait l’amant juif de ma mère. Au fond, ce long travail sur les camps

a joué le même rôle de réparation qu’aurait pu jouer, si je l’avais acceptée,

l’offre de mon père de m’aider à publier à compte d’auteur.

Aujourd’hui, en me relisant, je m’aperçois que l’Étrangleur

m’a fasciné pour deux autres raisons. J’ai

partagé avec Lucien Léger un besoin éperdu de reconnaissance et une

vaste dose de mégalomanie.

Au sortir de l’adolescence, lorsque je commence à écrire, je

m’imagine en Françoise Sagan, jeune, riche et célèbre, pieds nus dans ma

voiture de sport décapotée. Après ce début fulgurant, je serais passé aux

choses sérieuses. Mais d’abord, la gloire. Mes premiers efforts d’écriture se

révélèrent d’une fadeur et d’une inconsistance infinie. En fait, je n’avais

rien à dire. Ou plutôt, je n’avais pas accès à ce que j’aurais voulu dire. Il

ne me restait plus qu’à faire maigre, qu’à sauter la case célébrité. Plus tard,

après avoir fait des études, je suis passé directement aux choses sérieuses, si

sérieuses qu’elles sont très vite devenues trop sérieuses pour être

communiquées. Hier, aujourd’hui, demain, jour après jour, année après année, je

travaille inlassablement à rendre transparente la totalité, mais la totalité résiste,

je n’ai pas encore fini : du coup, la case célébrité se trouve repoussée à

l’infini. Lucien Léger, je l’envie, je le jalouse, je l’admire sans me le

dire : il a fait ce que je n’ai pas su faire : il a été directement à

la case célébrité. Aujourd’hui, mon désir d’être reconnu est toujours là, comme

un astre immense et pâle qui menace d’exploser. Je me dis qu’il est temps que

je le fasse sauter moi-même. Mais comment ? A quoi dois-je renoncer ?

Quelle défaite dois-je reconnaître ? Quelle solitude accepter ?

Lucien Léger, enfant d’une famille très modeste, offre à son

double, l’Étrangleur, des origines bourgeoises, des relations haut placées, des

crimes qu’il n’a pas commis. Cette mégalomanie, je la partage. Je suis tout à

fait exceptionnel. Je voudrais qu’à peine je paraisse, quelques feuillets à la

main, tout le monde me reconnaisse pour ce que je suis, un penseur très haut de

gamme : Saint Lucide du Savoir, l’homme à qui la réalité parle en direct,

l’homme qui connaît mieux la nature des mathématiques que les mathématiciens,

qui connaît mieux la nature du temps que les philosophes et les physiciens,

l’homme qui sait mieux que toute la classe politique réunie quelles réformes

conviennent à son doux pays, la France ; l’homme qui aperçoit si bien les

détours de son âme ; bref, l’homme en qui la vérité infuse inlassablement.

Au moment où je me servais de Lucien Léger pour me comprendre, j’ai cru me découvrir une supériorité sur lui. Le créateur de l’Étrangleur s’est renié. Il est revenu sur ses aveux, il a refusé de reconnaître qu’il était bien celui qui avait tué le petit garçon. A mon sens, il avait eu raison de se rétracter car, en fait, cette rétractation était le signe d’une faute très grave : il s’était trompé de registre. Il avait confondu la réalité et sa représentation. Voici comment je l’ai raconté :

Lucien Léger avait échoué parce qu’il avait tué, non parce qu’il avait été pris, puis condamné. Car il avait tout fait pour se faire prendre : il avait besoin que les autres l’authentifient, lui et son action, comme si son crime était une toile de maître qu’il venait de dénicher aux puces. Sa course éperdue à la reconnaissance marquait la limite de son action et, finalement, son échec. Il n’était pas sûr d’être l’auteur du crime parce qu’au fond il n’était pas sûr d’avoir tué la bonne victime. Il espérait que la considération que les autres lui accorderaient en tant qu’assassin authentique comblerait l’infranchissable distance qui le séparait de sa véritable victime. Il craignait que sa toile de maître ne fût un faux. Et, effectivement, elle l’était. Car Lucien Léger n’avait pas vraiment tué. Il s’était trompé. Non de victime mais carrément de registre, d’univers. Lucien Léger avait tué un petit garçon de chair et de sang, un petit acteur qui jouait le rôle, un rôle dans la pièce de théâtre, une pièce de théâtre à lui, Lucien Léger, alors qu’il aurait voulu tuer le personnage lui-même, celui qui était dans sa pièce, celle des malheurs de son enfance.

Mais comment faire pour tuer le personnage d’une pièce de théâtre, et seulement le personnage ? Quand on n’est pas soi‑même un personnage de la pièce ? Question difficile.

Question difficile en effet. A l’époque, je croyais tenir la

solution. J’espérais bien réussir à fusionner les registres :

Je ne tue pas, j’écris, et je n’écris que pour être lu, semblable en cela à certains pervers, qui préfèrent regarder d’autres hommes faire l’amour à leur femme, plutôt que de le faire eux-mêmes. Lucien Léger, son héros et moi, nous ne jouissons que dans les comptes rendus. Plus malin qu’eux, j’ai fondu en un seul moment leurs étapes successives et inadéquates : ce livre est mon crime et ce crime est mon livre : je m’épargne ainsi la prison et j’espère échapper à la littérature.

Aujourd’hui, j’avoue ma défaite. Mon livre n’a pas été un

crime. Je n’espère plus échapper à la littérature. Je me contenterais d’y

accéder. Je n’ai pas réussi à provoquer chez mes rares lecteurs, chez les trois

ou quatre éditeurs que j’ai tenté d’intéresser à mon propos, cette fusion

miraculeuse et instantanée entre la réalité et la représentation, fusion qui

leur aurait fait dire : c’est la vérité même ! C’est peut-être

aussi vrai que du Proust ou certains passages de Spinoza ! Publions et avançons sur

le chemin des Lumières !

Lors de son procès, Lucien Léger a tenté de décrire maladroitement, me semble-t-il, cette intrication imparfaite et cette séparation impossible des registres dans laquelle il s’était emberlificoté. Il a dit à propos de ses aveux : « J’avais décidé de m’accuser en donnant des preuves, mais en sachant aussi qu’on verrait qu’elles étaient fausses et que j’étais en réalité innocent ».

Cette déclaration s’est fixée dans ma mémoire. Je l’ai

utilisée une première fois pour moquer mon désarroi de jeune homme qui se

croyait écrivain et qui découvre que toutes les phrases qu’il aligne sonnent

faux à ses propres oreilles :

Longtemps j’ai rêvé d’être un artiste, mais je ne savais pas quoi dire. J’avais décidé de m’accuser en donnant des preuves, mais en sachant aussi qu’on verrait qu’elles étaient fausses et que j’étais en réalité innocent : je reconnais dans cette déclaration de Lucien Léger l’essentiel de mes ambitions littéraires.

La deuxième fois où j’ai eu recours à cette phrase est plus intéressante :

un drame de mon enfance dans lequel se résume, comme dans une peinture

primitive flamande, à la fois ma vocation de redresseur d’idées fausses, ma

solitude mélancolique, ma complaisance voluptueuse et infantile à me sentir

incompris. Ce drame, je l’ai raconté une première fois :

Lorsque j’étais petit, six ou sept ans, je me prescrivis des lignes :

Je suis un mauvais garçon, je suis un mauvais garçon, je suis un mauvais garçon, je suis un mauvais garçon.

J’en remplis une ou deux feuilles d’un cahier d’écolier et j’en fis une cocotte que je posais sur mon bureau d’enfant. Ma mère la trouva. Elle me demanda qui m’avait obligé à les faire. Je refusai de répondre. Elle se mit en colère. Je m’enfuis dans le jardin. Elle me rattrapa et me gifla dans un massif d’hortensias. Savais-je à l’époque qui m’avait ordonné ces lignes ? Moi, sans doute, en accord avec le bon dieu. J’ai fait brièvement appel à ses services. Il eût été plus intéressant de savoir quel crime j’avais commis : si je l’ai su, je l’ai oublié.

Je suis revenu à cette histoire deux ou trois ans plus tard.

Cette fois, mon intuition a cru découvrir de quoi je m’étais puni, en quoi

j’avais été un mauvais garçon.

Lorsque je regarde en arrière, aussi loin que mes souvenirs ont un tour consistant et suivi et que ma mémoire me renvoie une image de moi, c’est à dire une âme, elle est solitaire : je n’ai personne à qui me confier. Je suis né tel que je suis encore de ce moment où j’ai éliminé ma mère. Lorsque je me prescrivis des lignes : je suis un mauvais garçon, je suis un mauvais garçon, et que ma mère me gifla dans un massif d’hortensias faute de parvenir à me faire dire le nom de l’autorité qui m’avait infligé cette punition, elle ne se doutait pas qu’elle était elle-même la solution de l’énigme que je lui proposais. J’attendais qu’elle me console, qu’elle m’absolve et qu’elle me tranquillise puisque sa puissante magie avait armé mon bras : elle était à l’origine de la disparition qui me culpabilisait : celle de mon père. « J’avais décidé de m’accuser en donnant des preuves, mais en sachant aussi qu’on verrait qu’elles étaient fausses et que j’étais en réalité innocent », aurais-je pu dire comme Lucien Léger. Sa colère tombée, ma mère oublia sa curiosité.

Aujourd’hui, repensant à tout cela, je me dis que j’ai dû me

punir, me prescrire des lignes pour tenter de ne pas me sentir responsable de

ce dont je n’étais pas coupable, pour exorciser le diable qui m’avait obligé à

voir ce que je ne voulais pas savoir, ma mère en flagrant délit d’adultère (ma

sœur avait des souvenirs de cette époque qui allaient dans ce sens), ou alors

des scènes de ménage entre mon père et ma mère dont les enjeux étaient

identiques.

Ce n’est que conjecture et devinerie. Je ne crois pas que je

puisse retrouver plus précisément le petit garçon que je fus, avec ses pensées

et ses sentiments maintenant si lointains. En un sens, peu importe, puisque le

crime est prescrit et le coupable imaginaire.

Ces lignes que j’ai écrites en anglais, car telle était la

langue de l’école à laquelle j’allais à l’époque : I am a naughty boy, I am a naughty boy, I am a naughty boy, repliées en forme de cocotte sur mon bureau,

entourées par les évènements qui les ont fait naître et ceux qui les ont

suivis, tout ce drame enfantin forme comme une sorte de mélodie affective et

intellectuelle. Cette mélodie est restée gravée en moi. Maintenant, au moment

où je vous écris, il me semble que la forme abstraite de cette mélodie a été le

moule dans lequel se sont coulées mes ambitions intellectuelles. Mon interminable

et obstinée activité de prophète perdu dans le désert de la vérité peut être

considérée comme une longue suite de variations plus ou moins reconnaissables,

plus ou moins ornées, sur cette mélodie fondatrice.

La proposition de Lucien Léger : j’avais décidé de m’accuser en donnant des preuves, mais en sachant

aussi qu’on verrait qu’elles étaient fausses et que j’étais en réalité innocent

m’a tant fasciné parce que, sans que je m’en rende bien compte, je l’ai

entendue comme une variation tardive de la proposition implicite qui aurait pu

résumer mes soucis de petit garçon se prescrivant des lignes et se sentant

responsable de ce dont il n’était pas coupable : Je me suis accusé en donnant des preuves écrites mais en pensant aussi

que ma mère verrait qu’elles étaient fausses et que j’étais en réalité innocent.

Cette action, je me suis accusé en donnant des preuves

mais en pensant qu’on verrait qu’elles étaient fausses, a été un échec

complet. J’ai fini avec, pour tout potage, une paire de gifles dans un massif

d’hortensias. Comment passer de l’échec à la réussite ? De la culpabilité

à l’innocence ? Comment retrouver le goût de l’action ? Comment

reprendre l’avantage sur des divinités adultes, incompréhensibles et

injustes ? En faisant l’opposé. Pour vivre et prospérer, j’ai inversé,

comme dans un miroir, la mélodie affective et intellectuelle et, en même temps,

je l’ai généralisée. Cette mélodie, ainsi retravaillée, est devenue : J’accuse les (façons de penser des) autres

d’être fausses sans donner de preuves (je ne peux pas faire de la science) mais

en pensant aussi qu’on verra que mes accusations sont vraies. Telle

pourrait être encore aujourd’hui, ma devise, ou si vous préférez, l’algorithme

qui génère toutes mes agitations intellectuelles.

Malheureusement, ce renversement en son contraire n’a pas

été une réussite non plus, de mon point de vue : personne ne prend mes

accusations au sérieux, sauf moi qui les trouve d’une vérité stupéfiante. Où

est l’erreur ? C’est simple, me direz-vous, vous le savez déjà : vous

n’avez pas de preuves, vous ne vous êtes jamais donné la peine de prouver vos

compétences, vos accusations sont sans grand intérêt, peut-être fausses. Dosez ces

trois explications selon votre goût, et restons-en là ! Il n’y a rien à

chercher.

Vous avez raison, mais permettez-moi d’ajouter un codicille.

Cet échec tient un peu aussi au fait que j’ai gardé vivante en moi la version

originale de la mélodie, et en particulier sa triste fin. Mais ma mère n’a rien compris. Elle m’a flanqué une paire de gifles

dans un massif d’hortensias. Je l’ai

gardée vivante en moi : je veux dire par là que cette fin est devenue

malgré moi mon expérience, ma vérité, ma vision du monde, l’idée que je me fais

de l’avenir. J’ai été incompris une fois, je le serai de nouveau. La triste fin

s’est produite une fois, elle va se reproduire. Ainsi va la vie. Puisque ma

mère n’a pas compris que je n’avais rien fait de mal, contrairement aux lignes

que j’avais écrites, puisque ma mère n’a pas compris qu’il eût fallu me

rassurer sur mon innocence, me consoler, m’expliquer qu’au fond ce n’était pas

bien grave qu’elle trompe mon père, que c’étaient les imperfections de

l’existence qui provoquaient cela, rien de plus, que je n’y étais pour rien de

toutes façons, de sorte qu’il ne fallait pas que je me fasse du souci, qu’il

fallait seulement que je grandisse sans me préoccuper de tout cela, puisque ma

mère ne m’a pas compris, puisque ma mère n’a pas compris tout cela, déjà moi je

suis battu d’avance, et quand je pense que j’ai raison, je prévois déjà que les

autres ne vont pas me croire, vont me gifler dans un massif d’hortensias. Je le

sais d’avance, aucune autorité à la compétence reconnue, aucun lecteur

professionnel, aucun éditeur n’arrivera à lire dans mes lignes ce qu’elles

sont : un immense effort, en partie couronné de succès, pour nous rendre,

tous tant que nous sommes, nous les modernes tardifs, innocents et heureux,

pour nous faire reprendre, confiants et joyeux, le chemin des Lumières, au prix

seulement de la pendaison haut et court de quelques idées coupables,

c’est-à-dire fausses. Non, quoi que j’écrive, ils liront seulement : I am

a naughty boy, I am a naughty boy. Je suis voué à recopier inlassablement

ces lignes : Je suis un mauvais

garçon, je suis un mauvais garçon, élucubrations inutiles d’un vieil

inconnu.

Je suis un vieil inconnu, sans doute. Mais le problème est

que je suis un grand génie. Enfin, je l’ai cru. Comment me débarrasser de cet esprit

universel, de ce penseur plein de morgue, imbu de lui-même, qui dissimule aux

autres son sentiment de supériorité, et qui est pourtant timoré, battu

d’avance, éperdu de reconnaissance, qui se roule avec une volupté amère dans

l’incompréhension des autres, qui pleure silencieusement d’être si incroyablement

méconnu ? Je ne sais pas, je ne sais plus, j’aimerais savoir. Je cherche.

Si j’étais sur mon lit de mort, quelles devraient être mes

dernières paroles ? Les vraies, les bonnes, les justes ? Mon pauvre François, tes idées étaient

excellentes mais tu n’as pas su les vendre ? Ou alors : Mon pauvre François, tu as toujours

surestimé l’originalité de tes idées. Il est temps que tu dégonfles enfin ta

baudruche !

J’hésite, je regarde les unes et les autres. Je ne sais

lesquelles choisir. Où est la force ? La sérénité ? La douceur de la

vérité ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. J’aimerais savoir. Je cherche.

La solution est peut-être toute simple. Mon pauvre François, tu as eu tellement peur des autres que tu as

toujours remis à demain la confrontation avec eux. Tu as refusé de faire

carrière parce que tu étais mort de peur, d’angoisse et de culpabilité. Plutôt

que d’avoir à éprouver durablement ces sentiments si désagréables, tu t’es

fabriqué une petite religion portative :

Il suffit que la vérité paraisse toute nue pour qu’aussitôt elle soit

reconnue.

La preuve : j’ai procuré

un orgasme à ma mère en naissant, et comme chacun sait, moi et la vérité ne

font qu’un.

Tu as cru en

l’existence de cette proposition. Mais le miracle qu’elle promettait ne s’est

pas produit. En fait, toute ta vie, sans t’en rendre compte, tu as fondu ta

culpabilité personnelle dans la statue de la vérité générale, ou si tu préfères

ton innocence dans l’erreur des autres. Tant pis. Maintenant il est trop tard.

Il te reste à apprendre la solitude.

Soit. J’admets. Mais quelle solitude ? Dois-je me

séparer de vous, lecteur imaginaire à qui j’ai écrit toute ma vie ? Vous qui m’êtes si intime ? Vous pour

qui je me suis donné tant de mal avec tant de bonheur ? Vous, mon ami, mon

complice, ma sœur et mon frère ? Me résigner à ce que vous n’existiez

pas du tout ? Comme dieu lui-même ? Ou suffirait-il que je me

fasse à l’idée que vous, mon lecteur désintéressé, ne soyez pas mon père, que

vous ma lectrice professionnelle, ne soyez pas ma mère ? Que vous ne soyez

ni l’une ni l’autre, mais alors qui ? Un autre moi-même ? Non plus.

Mais alors…?

La difficulté est peut-être là. Ou plutôt la solution. Que

je ne vous qualifie pas, que ne n’essaie même pas de vous définir, que je n’ai

même pas envie de le faire, que je puisse sereinement savoir que vous n’existez

pas. Plus exactement, que je puisse sereinement ne pas savoir, ne pas vouloir

savoir si vous existez ou pas, que je puisse sereinement vous laisser dans un

état d’indétermination quantique, entre inexistence et existence. Que je me

moque éperdument de cette indétermination. Que je continue à avancer sur mon

chemin, à vous parler, sans rien vous demander, pas même si vous êtes là, pas

même cela. Telle est peut-être la sagesse, le grand art de vivre.

Au fond, cela revient à reconnaître que je suis un animal

social. Ça parle dans ma tête. Je suis plusieurs. Au minimum je, tu,

nous et il et elle si j’étais une fille. Et je

n’existe que grâce à tu et il. Cette petite troupe n’est autre que

moi, que nous, de sorte qu’il est inévitable que je m’entretienne avec vous,

parce que la politesse veut que je ne vous tutoie pas. Vous êtes donc en partie

de moi, sans l’être.

En somme, il me faut reconnaître que, comme Robinson sur son

île, je ne suis pas seul, je suis plusieurs. Même si je le voulais, la plume à

la main je n’arriverais pas à l’être, seul, pas plus que je n’arriverais à

m’envoler dans les airs en battant des bras. Vous êtes à la fois indéterminable

et impossible à supprimer. Vous faites partie de moi sans être une partie de

moi, c’est aussi simple que ça.

Bon, j’en conviens, c’est un peu compliqué, mais pas par

complication, simplement par indétermination. Les rapports qui m’unissent à

vous sont flous tout simplement parce que moi-même je suis flou. Les limites

qui séparent mon corps du monde extérieur sont nettes : la peau. Mais les

limites qui séparent mon âme de la vôtre, de celle des autres, ne le sont pas.

Je suis ce que vous pensez de moi, et si vous ne pensez pas grand-chose, je ne

suis pas, ou si peu. Je suis une fanfare que jouent les autres. J’écoute cette

musique et j’entends mes sentiments : mon âme est une mélodie jouée par les

autres.

Autrement dit, pour être dans le vrai, il me faudrait

accepter de ne tenir la vérité que de moi-même, tout en sachant que je ne la

tiens pas. Accepter que ce crime n’est pas mon livre, et ce livre n’est pas mon

crime. Accepter qu’il y ait seulement crime pendant le bref instant où j’écris cette

phrase, ce paragraphe qui résonne provisoirement dans mon âme comme une note juste.

Le reste du temps, pour moi et pour les autres, cette phrase, ce paragraphe est

seulement l’exutoire de ma culpabilité.

La vérité, cette vérité que j’entrevoyais, et qui, dès que

je m’en approchais, dès qu’elle devenait assez grande pour que je puisse la

décrire dans un certain détail, laissait découvrir dans le lointain une autre vérité,

différente, aussi intéressante, appartenant à un tout autre domaine, cette

vérité n’était que l’ombre projetée et toujours renouvelée de ma culpabilité,

la culpabilité pour un crime que je n’avais pas commis, une culpabilité que je

ne savais pas reconnaître en tant que telle, mais que je ressentais, et dont je

n’arrivais à me débarrasser passagèrement qu’en travaillant dur, hier,

aujourd’hui, demain à rendre aussi ressemblant et vivant que possible la

représentation de ma vérité du moment, celle que j’avais sous les yeux, qui

était si captivante.

Ainsi j’ai couru de chimère en chimère, j’ai attaqué des

moulins à vent délabrés dont j’étais seul à apercevoir les magnificences, et

dont pourtant j’étais convaincu que dès que je les aurais montrés aux autres,

leur beauté ne manquerait pas de leur sauter aux yeux.

J’aurais tort d’être amer pourtant, car j’ai vécu pendant de

longues années au paradis. Quel paradis ? Celui que m’a ouvert la

technique étrange d’écriture semi-automatique que j’ai pratiquée longtemps sans

même bien la comprendre, et que j’ai esquissée déjà plus haut. Pendant toutes

les longues années du livre, je n’ai jamais choisi le sujet dont je traitais.

Cela m’était interdit. Les émotions imprévues, les compréhensions nouvelles qui

naissaient du travail lui-même, du travail que j’étais en train d’accomplir,

devenaient le sujet obligatoire du paragraphe suivant, si absurdes,

contradictoires, antipathiques, désagréables ou dégoûtantes qu’elles me parussent sur le moment. Il

m’était interdit de vous cacher quoique ce soit, sauf le banal et le répétitif.

Cette technique d’écriture m’a permis de métamorphoser une culpabilité sans fin et sans raison en son contraire, une légitimité universelle : les deux faces d’une même médaille, celle de la toute-puissance.

J’ai eu autorité pour parler de tout parce que jamais je ne n’ai choisi ce dont je parlais. J’étais esclave. Je me contentais d’obéir. Le sujet m’était imposé. C’était la vérité qui me l’imposait, sous la forme d’une rectification toujours nouvelle, toujours recommencée. Vous voyez-bien, me disait la vérité, que les choses ne sont pas comme elles paraissent être à vos semblables. Veuillez avoir l’obligeance de procéder pour eux aux rectifications nécessaires. Je croyais obéir à la lucidité, au bon sens, au courage intellectuel, mais en fait j’obéissais à ma culpabilité qui s’était projetée dans le ciel des idées générales, qui s’était drapée à l’antique. Elle prétendait me faire travailler pour le bien des autres. Je lui obéissais avec empressement et volupté. Elle ne me laissait jamais tranquille, elle me donnait toujours du travail et j’étais enchanté de me rendre utile. Avant même d’être arrivé à la fin d’une rectification, elle faisait surgir devant mes yeux une nouvelle perception fausse et pourtant commune qui réclamait d’être redressée; et pour cela, il fallait du travail, de l’attention, des lectures, des efforts d’écriture. Tant pis. Je n’avais pas le choix. Il ne me restait plus qu’à me lancer dans cette nouvelle aventure, à la manière d’un explorateur à la recherche de l’océan découvrant du haut de la colline qu’il vient de gravir, une nouvelle colline. Toute ma vie de chasseur de vérités, j’ai été de rectification en rectification, comme un poivrot de verre en verre. Tel a été le paradis dans lequel je me suis promené, ivre et naïf, en me prenant pour Saint Lucide du Savoir. Ce paradis, pendant que je m’y promenais, je me suis efforcé à plusieurs reprises de le décrire. En souvenir de lui, laissez-moi vous imposer cette gerbe de phrases :